Ancora da un articolo di Musashi.

Ho scritto della connessione di Gesù con la setta eterodossa dei Nazorei (da non confondere col voto di nazireato, che invece rientrava negli usi dell’ebraismo ortodosso antico).

La sopravvivenza di questi Nazorei nell’attuale setta gnostica dei Mandei dell’Iraq, parlanti in effetti un dialetto aramaico (fatto attestante la loro origine palestinese), potrebbe confermare che Gesù fosse a capo di una setta gnostica perseguitata per questo dai sacerdoti ebrei.

Quanto all’influsso di una qualche forma di iniziazione sul prototipo dei misteri ellenistico-orientali è però soprattutto a indizi tratti dal lessico protocristiano che dobbiamo gurardare.

Ad usare il termine greco mysterion è proprio san Paolo. Vero è che questa parola ricorre già nel greco della Bibbia dei Septuaginta, ma essa è centrale solo nella teologia paolina e, nelle lettere di Paolo, ricorre almeno ventuno volte, quasi più che in tutti i libri del Vecchio Testamento. Unica parziale eccezione in contesto ebraico è la letteratura apocalittica che produsse gli apocrifi ebraici dell’Antico Testamento dove la parola equivalente è l’ebraico raz, appunto la rivelazione (apocalypsis) di un mistero divino. Ma sappiamo già la natura gnostica o pre-gnostica di questa letteratura ebraica “revisionista” e anti-giudaica.

Verrebbe allora da estendere la riflessione a quanta parte ebbe l’influsso misterico-ellenistico in questa evoluzione del pensiero religioso giudaico, anche in considerazione che la parte più colta e rilevante degli ebrei della prima diaspora viveva – già all’epoca di Cristo – ad Alessandria, ambiente greco-egiziano, e dovette assai riconsiderare la fede dei Padri alla luce delle filosofie ellenistiche (vedasi il pensiero di Filone e la sua esegesi allegorico-platonica della Bibbia).

Così vediamo che il termine mysterion (o il suo equivalente ebraico) è proprio ad una categoria di testi religiosi già pre-gnostici (libri di Enoch) o decisamente gnostici e antinomiani (Apocalisse di Adamo), che ormai di ebraico hanno solamente il retroterra mitologico di riferimento (personaggi dell’AT) ma che tecnicamente sono già anti-ebraici.

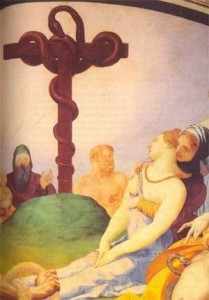

Pastorale armeno. Chiesa di san Lazzaro degli Armeni, Venezia.

In Paolo tuttavia l’accento è ancora più significativo perché per lui l’essenza stessa del Kerygma cristiano è associata alla parola mysterion.

Vi sono però altri termini a cui dobbiamo badare e che sono ancora più rivelatori.

A sottolineare infatti la connessione con il mondo delle religioni misteriche ellenistico-orientali, va notato che anticamente Gesù, nei primissimi circoli cristiani, veniva chiamato “Chrestòs”. I cristiani nel primo secolo erano indifferentemente designati sia come “christiani” che “chrestiani”, come ha ricostruito il Lampe (Christians at Rome in the First Two Centuries, P. Lampe 2003), ed altri storici attestano come questa denominazione, derivata da “Chrestòs”, fosse ancora in uso sin nel II secolo (Van Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence, 2000 Eerdmans Publishing pagg. 33-35).

Il termine Cristiani ricorre solo tre volte negli Atti degli Apostoli: il testo greco del Codex sinaiticus, risalente al IV secolo, attesta quei termini, in tutte e tre i casi, come “chrestianoi”.

Anche Svetonio parlando del grande incendio di Roma e delle persecuzioni neroniane parla dei seguaci di un certo Chrestos (Vita dei Cesari- Claudio, XXV). Che questa non sia una semplice imprecisione di Svetonio, o un errore di trascrizione, lo attesta anche un passo di Tacito (Annali, XV,44) in cui parla della setta dei Chrestiani, il cui fondatore era un certo Cristo (quindi si usavano i due termini senza molte distinzioni) crocifisso in Galilea sotto Tiberio.

Un’antica iscrizione risalente al 318, in Siria, all’ingresso di uno dei più antichi luoghi di culto cristiani, appartenente ai seguaci di Marcione, riporta la dedica al “Signore e Salvatore Gesù il Chrestòs”.

Anche nei testi manichei, Mani si definisce “Apostolo di Gesù Chrestos”. (Gardner, Lieu manichean texts, pag 167).

Qual è la differenza dei due termini?

Christos (= unto) è la parola greca per l’ebraico mashiach, ed era il titolo impiegato da coloro che pensavano che Gesù fosse il Messia del giudaismo. Chrestòs (dal greco chraomai) è invece un termine tecnico che inerisce al mondo delle iniziazioni ai misteri pagani (orfici, eleusini, bacchici, cabiri), dove indicava la distruzione della natura inferiore, il raggiungimento dello stato di immortalità individuale, il termine cioè dei Piccoli Misteri. Esotericamente si riferisce a colui che è passato per la seconda nascita, che ha eternalizzato sé stesso nel proprio agathodaimon, genio individuale. Tale termine corrisponde esattamente all’egiziano unnefer (“sempre fiorente”), nei misteri egiziani; Osiride era unnefer parola che in greco, come ad esempio fa Plutarco, viene tradotto appunto con “Chrestòs”. Attraverso l’ellenismo infatti il termine passò a designare l’adepto realizzato anche di altri misteri (egizi, caldei ecc.).

Vi sono altri significati che distinguono Chrestos da Christos, termine peraltro del tutto legittimo nel suo ambito, tuttavia questi altri significati non possono essere del tutto svelati qui. Contrariamente a quanti ritengono che lo Gnosticismo sia una linea ormai esaurita, si tratta di un eggregore ancora attivo ed operante, per cui non sono autorizzato a svelare altri aspetti di questa duplice terminologia.

Tuttavia quanto detto è sufficiente per chiarire questa parte del problema: anche questi riferimenti indicherebbero, in modo abbastanza chiaro, la connessione di Gesù con una linea di trasmissione iniziatica di tipo misterico, appartenente al mondo sincretico ellenistico di quel tempo (nel che andrebbe inclusa però anche l’iniziazione egizia).

Pastorale bizantino

Tuttavia il progressivo abbandono dell’un termine in favore dell’altro, Christòs, fu opera non casuale di sostituzione, da parte di quella corrente proto-ortodossa che recepì le istanze dei gruppi giudaici di cui al mio precedente articolo (sia chiaro che la nuova religione viaggiava da una città all’altra anche e soprattutto attraverso le comunità ebraiche che vi risiedevano). Poiché in seguito i redattori dei testi furono esclusivamente i seguaci dell’ortodossia, i copisti, vuoi anche solo per ignoranza, cambiarono ogni qualvolta occorreva, la designazione di Chrestòs in Christòs.

Si badi che la soppressione del termine chrestòs va significativamente di pari passo con la soppressione della struttura iniziatica del cristianesimo e più o meno vi coincide anche temporalmente.

Se vogliamo cercare allora le tracce di questa iniziazione misterica, possiamo seguire poche piste ma io indicherei proprio quella meno “appariscente” e in fondo la più bistratta.

Analizziamo quindi il filone gnostico cristiano che rientra in quell’insieme di correnti, generalmente dette “ofite” (fra di esse sono annoverati Naasseni, Peratei, Sethiani), che di solito non hanno riscontrata la giusta attenzione e sono considerate una forma di gnosticismo meno raffinato (se confrontato coi sistemi di Basilide e Valentino).

Si tratta però di una corrente assai antica, tanto che anche negli scritti dei Padri l’origine di questo gruppo si perde nelle brume delle stesse origini cristiane, al punto che nessuno riuscì a risalire a qualche fondatore storico di questo filone. Ai fini della nostra ricerca questo è un elemento positivo, poiché non si lascia ricondurre a nessun fondatore umano, ma la sua origine si confonde perciò con quella dello stesso Cristianesimo generale.

In secondo luogo è necessario per noi rintracciare un filone che sia visibilmente “pagano” cioè non-ebraico (e in effetti il simbolismo del serpente è raro nell’ebraismo e ricorre al massimo tre volte nell’AT). Per contro il simbolismo ofita del serpente era frequente in molte religioni misteriche.

La matrice pagano-gentile degli Ofiti si rivela anche in certi particolari: nella ricostruzione della Genesi biblica contenuta del Libro di Baruch di Giustino, è detto che l’Eone salvifico, il Baruch si rivela a Gesù, ma anche ad Eracle presso i Greci. Un testo ofita, citato da Ippolito di Roma, enuncia l’identità della dottrina segreta di Gesù coi misteri frigi, assiri, samotraci, greci (eleusini ed orfici). Vi si legge: “presso gli Egizi, l’Acqua di vita (=Cristo) è detta Osiride”.

Serpente in Sant’Ambrogio

Questo documento, una rielaborazione cristiana di un’elaborazione ebraica di un inno dei misteri di epoca ellenistica, identifica bene a mio avviso la linea di formazione dei “misteri cristiani”: da religioni ellenistico-pagane, passando per gruppi eterodossi ebraici, fino a Gesù e Giovanni Battista.

Del resto la prassi era accettata anche dai Padri della Chiesa: essi ritennero come ispirati i Libri sibillini, cioè un rimaneggiamento cristiano di un’elaborazione ebraica su fonti pagane.

In realtà, costoro raramente e difficilmente si definivano “Ofiti”, ma si riferivano a sé stessi semplicemente come “gnostici”. Il termine sembra sia stato impiegato polemicamente dagli eresiologi, da Ireneo in poi, per farne quasi degli “adoratori del Serpente”, in realtà accentuando pretestuosamente degli aspetti assai marginali del simbolismo o della dottrina. Ippolito li identifica come Naasseni (da nhsh, ebr. “serpente”). A queste correnti sono da ricondurre fra l’altro l’Ipostasi degli Arconti, L’apocrifo di Giovanni, le tre steli di Seth. La produzione di questi testi gnostici mette in risalto il ruolo arcontico del dio dell’Eden che impedisce l’accesso alla Conoscenza, l’Albero (si badi che in molti sistemi simbolici tradizionali è compito dell’eroe impossessarsi lottando dell’ “albero”, che è Potere e Conoscenza, facendo per così dire “violenza al Regno dei Cieli”, violenza che inizia dai tempi dei maestri gnostici: da Giovanni Battista e Gesù in poi. cfr. Mt 11, 12).

Naturalmente il senso del simbolo è sempre duplice. Positivo e negativo.

Il serpente rappresenta un potere primordiale: è Conoscenza ma il suo mancato adempimento comporta una caduta. Come il suo secreto, esso può essere veleno e farmaco.

Il potere primordiale che rappresenta è anche cosmogonico (serpente cosmico): in questo senso esso rappresenta pure il potere sessuale. Assommando in sé l’elemento sapienziale e sessuale, esso rivela il significato occulto dell’uso biblico del termine “conoscere” per indicare l’atto sessuale. In esso si cela l’uso tipico che viene dalla Tradizione e si manifesta in tutte le religioni antiche di associare la tecnica ierogamia (sesso sacro) all’ascesa a stati divini.

Però, per l’ebraismo, l’unica possibilità interpretativa per questo simbolo è esclusivamente svalutativa, ne contempla cioè unicamente gli aspetti negativi, ignorandone le possibilità iniziatiche, anzi proibendole (Gen. 2,16-17). Ma la religione ebraica è l’origine delle tradizioni exoteriche in sé stesse nemiche e avversarie dell’esoterismo. Così l’elenco delle proibizioni verso l’Albero della Conoscenza, e verso l’atto del “conoscere” (sesso iniziatico) rivelano la natura anti-gnostica dell’ebraismo. Lo stesso uso del sesso a fini procreativi, e solo per quelli, serviva alle potenze occulte che hanno ispirato l’antica religione ebraica ad impedire la ierogamia, praticata invece dagli antichi collegi di sacerdoti e sacerdotesse (egizi, caldei, fenici, babilonesi, assiri..). Scrive Evola: “la visione prevalentemente lunare del sacro […] ha stigmatizzato come luciferico non solo ciò che realmente è tale ma anche ogni tentativo di reintegrazione tipo “eroico” e ogni spiritualità estranea ai rapporti di devozione e di creaturale dipendenza dal divino teisticamente concepito” (Il Mistero del Graal pag.102).

Per la verità gli Ofiti sembrerebbero rifarsi soprattutto alla vicenda mosaica del serpente di bronzo, forti dell’analogia Cristo/Serpente annunciata dal vangelo giovanneo.

Serpente leontocefalo

Circa la relazione Cristo-Serpente fu il gruppo gnostico dei Perati (corrente affine ai Sethaini e ai Naasseni) a sostenere una interessante ipotesi di carattere astrologico. Per essi, il Cristo era un Logos emanante dalla costellazione del Draco (Ippolito., Ref. V.17-19). Questa è una tesi ardita ma assai plausibile in sé, in quanto quella del Draco è una costellazione circumpolare e, circa 2800 anni fa, la stella polare coincideva esattamente con la stella Thuban (α Draconis). Ora, se consideriamo la correlazione Cristo-Stella polare, il cerchio si chiude. Per i Perati la correlazione non era solo di tipo simbolico ma doveva avere un significato cosmologico reale.

Negli scritti di queste correnti peraltro non sempre il serpente del Genesi è visto come emanazione del Dio Altissimo. Sempre alcuni di essi, ad esempio il Libro di Baruch dello gnostico Giustino, si rifanno invece all’accezione negativa del serpente , visto come desiderio sessuale.

Ma in effetti l’importanza del serpente nei sistemi di queste scuole è chiaramente stata enfatizzata strumentalmente dagli eresiologi del II e III secolo.

Il nostro interesse per essi è di natura ermeneutica: dobbiamo chiederci – se avessero davvero una origine precristiana, per certi versi pagana come si afferma spesso – come mai essi si siano introdotti nel Cristianesimo. E pensare ad esempio che il filosofo pagano Celso (II secolo), nel suo Alethès Logos, come ci dà notizia Origene, non faceva distinzioni fra Ofiti e Cristiani: quindi essi dovevano risultare, a un osservatore esterno, come indiscernibilmente legati. Come è stato possibile che una corrente esogena, assolutamente estranea al Cristianesimo, vi si sia inserita senza problemi?

…E’ evidente che essa doveva essere presente sin dai tempi apostolici. Chi afferma il contrario ha l’onere probatorio di spiegare quando e in quale modo sia avvenuto questo “travaso di paganesimo”.

Se invece assumiamo l’origine del Cristianesimo da un fondo, se non propriamente pagano, almeno da una vena misterico-sincretica con influssi pagani (e vedremo quali), presente ai margini dell’ebraismo ortodosso, il tutto diventa non solo spiegabile ma addirittura prevedibile. Già scrissi, tuttavia, della presenza di una forte componente giudeo-cristiana del tutto priva di sensibilità esoterica, nella gran massa dei convertiti, e questo spiega la necessità di combattere tali aspetti eterodossi, o peggio ancora gentili, incomprensibili a molti giudei.

In questa mia ipotesi exoterismo ed esoterismo era presenti contemporaneamente alla nascita del Cristianesimo e, a causa della presenza di ebrei convertiti, l’attrito fu inevitabile sin dalle origini.

In questa chiave si spiega tutto: si spiega come sia potuto nascere lo gnosticismo all’interno del Cristianesimo; si spiega perché tutti i dottori gnostici rivendicassero una trasmissione apostolica (Valentino fu discepolo di Teudas, discepolo di San Paolo; Basilide fu discepolo di Glaucia, interprete di Pietro e rivendicava una tradizione segreta di Mattia apostolo). Valentino nel 160 arrivò quasi al soglio pontificio. Lo Gnosticismo non poteva essere un fenomeno esterno al Cristianesimo. E’ il Cristianesimo che finì per diventare lo snaturamento in senso exoterico della Gnosi del Cristo. Solo se assumiamo la natura gnostica del Cristianesimo originario possiamo spiegare come mai tre quarti della produzione letteraria cristiana dei primi secoli fosse gnostica. E perché i cristiani gnostici in molte province fossero la maggioranza.

Toth col doppio ureo porge ad Osiride la chiave di vita

Ora, a conferma di ciò che espongo vorrei far rilevare delle forme residuali di questa antica forma “ofitica” di cristianesimo, che doveva –nella mia ipotesi- essere quella originale. Nelle liturgie armena, greco-ortodossa, etiope e copta (cioè quelle non intaccate dalla nefasta patristica cattolico-romana), simboli del grado episcopale sono il crocifisso e uno strano pastorale (pataritsa, in greco moderno) con due serpenti, assolutamente inspiegabile rifacendosi alla teologia convenzionale. Questo si trova persino in una congregazione cattolica, ma di origine armena, i cosiddetti mechitaristi. Questo simbolo non ha ovviamente nessuna ragion d’essere nel cristianesimo quale ci è stato tramandato.

Esso risale all’antico Egitto, al Doppio Ureo, simbolizzante la duplicità cosmica della forza serpentina. I due serpenti posti a guardia del Disco Solare alato, sono le dee Nekbet e Uadjet, recanti la corona, una dell’Alto, l’altra del Basso Egitto, anche essi rappresentanti della dualità cosmica. Il doppio ureo di Toth è poi passato nel caduceo di Hermes…o su quello di Cristo!

Anche il simbolo del biblico serpente di bronzo attorcigliato su una croce a “tau”, ricorda il simbolo ankh o chiave di vita dell’Egitto antico.

Ma perche tutto questo dovrebbe interessare lo storico del Cristianesimo?

Ci sono due fatti a dir poco misteriosi che riguardano gli scritti di uno dei Padri della Chiesa, il nemico degli gnostici Sant’Ippolito.

Nel 1840 circa, veniva rinvenuto per la prima volta sul Monte Athos l’unico esemplare rimasto in Europa della sua opera, i Philosophumena. Nei libri II e III di tale opera, afferma di rivelare i Misteri di queste scuole (Naasseni e Peratei). Sarebbe stato davvero un gran colpo per la corrente “protocattolica” che lui rappresentava.

E invece questi due “capitoli” sono stati inspiegabilmente fatti sparire dal manoscritto! Perché?

Forse erano troppo simili a certi rituali che tanti altri gruppi cristiani proto-cattolici, anch’essi segretamente, praticavano… talché non si volle divulgare un così compromettente segreto?

Certo i cattolici avrebbero avuto tutto l’interesse a denunciare le scellerate pratiche di quegli eretici.

Forse non volevano “mostrare” delle dottrine o dei rituali che quelle scuole condividevano, tutto sommato, con gruppi interni alla Chiesa.

Inoltre, più avanti nella sua opera, parlando di una dottrina dei Peratei che rimandava a delle relazioni occulte di tipo “tantrico” con i centri del corpo umano, per cui il Padre corrisponde al cervello, il Figlio al midollo spinale e la Materia (probabile terzo elemento della Trinità) allo sperma (del resto “il corpo è tempio dello Spirito Santo”), si interrompe bruscamente dicendo di non voler commettere una “profanazione rivelando questi misteri”. ….E perché mai?

E’ davvero ben strano per un eresiologo usare argomenti da iniziato. Se fossero dottrine eretiche e diaboliche perché mai coprirle di segreto iniziatico? Così facendo si è tradito. Evidentemente, se Ippolito usa questa strana cautela è perché nelle dottrine di questi Ofiti vi era una tradizione segreta che, almeno anche solo in parte, molti vescovi cattolici detenevano e custodivano, e Ippolito ne era a parte, ed egli stesso iniziato.

Nessun commento:

Posta un commento